体力劳动者的营养需求

概述

这里把从事长时间的耐力工作者(如从生产线上的操作工、需要体力的搬运工)的营养需求作为对象、把耐力运动员营养需求作为参考。体力劳动者(如流水线工人、装卸工、建筑工人、农民等)具有运动时间长、能量消耗大并需要持续的能量供应等特点,营养素摄入不当可影响耐力水平。

在长时间的工作中,骨骼肌主要通过碳水化合物和脂肪来提供能量,合理的营养为劳动者提供适宜的能量,使之具备适宜的体重和体脂水平,并保证能源物质的良好利用;水合作用不仅涉及降低体温,也会影响电解质水平和营养物质的输送;长时间的高强度耐力工作容易发生缺铁性贫血,严重影响耐力,因此需要为其提供富含铁的食物加以改善。

能量

人体能量代谢可以分为有氧代谢、无氧代谢两种。在运动过程中,有氧代谢与无氧代谢并没有明显的界限,运动中的能量来源依运动类型、运动强度和时间进行着有氧和无氧代谢的动态切换,因此,常以承担某种运动的主要代谢方式分析其能量代谢特点;

例如,当进行短时间、高强度运动时,机体要求在最短时间内获得最大的能量供应,此时无氧代谢成为机体获得能量的主要方式;而当进行长时间运动时,机体所需能量主要从有氧代谢途径获得。

运动时,骨骼肌作为主要的能量消耗器官,其获得能量的最快方式就是直接利用自身所储存的ATP。但是,骨骼肌的ATP储备量很小,仅为4.6~6.0mmol/kg肌肉(湿重),只能维持0.5秒最大强度肌肉收缩的能量供给。

因此,为了维持ATP含量的稳定,碳水化合物、脂肪和蛋白质可在运动中不同程度的参与ATP的再合成,三者的供能比例不仅取决于运动强度、运动时间、参与运动的肌纤维类型和运动能力,还与机体的供能物质的储备等因素有关,并为神经、内分泌和心血管系统所调节控制。

名词解释:ATP

三磷酸腺苷,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。

碳水化合物与运动

碳水化合物是运动时的重要能量来源,中高强度运动中的绝大部分能量来自糖有氧氧化和糖酵解,大脑的能量亦主要来自碳水化合物(血糖),大脑所需能量的85%~95%依赖血糖的氧化而获得。因此,当血糖水平降低时,首先影响中枢神经系统,产生疲劳或头晕等现象。

另外,碳水化合物在维持免疫功能等方面发挥重要作用。不同的体力劳动碳水化合物的代谢特点与需求量不尽相同。碳水化合物储备不足或快速耗竭导致供能不足,易导致运动性疲劳过早出现。长时间运动中,当碳水化合物大量消耗而脂肪供能又受到底线限制时,会导致蛋白质供能比例增加。长期大量消耗蛋白质而又不能及时足量补充时,会引起肌肉蛋白质数量减少,肌力下降。

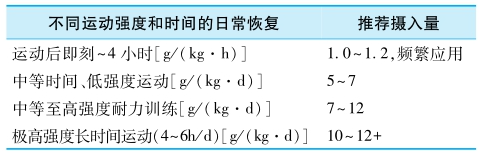

碳水化合物需求

一般可根据项目、强度和时间,以及体重计碳水化合物摄入量或需要量,通常在5~10g/(kg·d),中等以上强度、长时间运动可达12g/(kg·d)。例如:体力工作对碳水化合物的需求量需要根据时间长短来决定。

每天1小时,碳水化合物的需要量为5~7g/(kg·d);每天1~3小时,碳水化合物的需要量为7~10g/(kg·d);每天3~5小时,碳水化合物的需要量为10~12g/(kg·d)。

蛋白质和氨基酸与运动

蛋白质(protein)是运动人体所需的重要营养素之一。骨骼肌蛋白质含量高低往往与瘦体重和肌纤维大小呈正比,并与运动能力密切相关,蛋白质分解代谢产物排出量常反映运动强度大小,运动后蛋白质合成能力与骨骼肌修复能力有关。

另外,蛋白质也参与氧化供能,尤其是在高强度运动、糖原耗竭后,蛋白质特别是支链氨基酸是重要的运动能量来源,蛋白质还对运动机体的许多功能具有调节作用。

总的来说,蛋白质和氨基酸在运动中的作用有参与氧化供能,改善运动能力,和预防中枢神经系统疲劳。

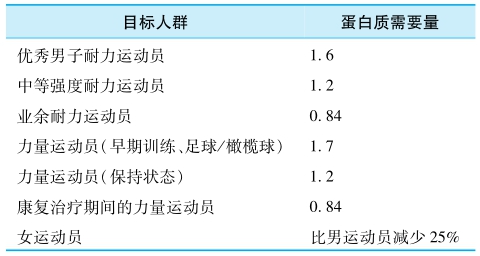

蛋白质推荐摄入量

体力劳动者对蛋白质的需要一般比普通人高,然而没有专门对体力劳动者研究,这里参考我国建议运动员的适宜蛋白质摄入量应占总能量消耗的12%~15%,约为1.2~2.0g/(kg·d),其中包括使用的蛋白质或氨基酸补充剂额外增加的蛋白质。

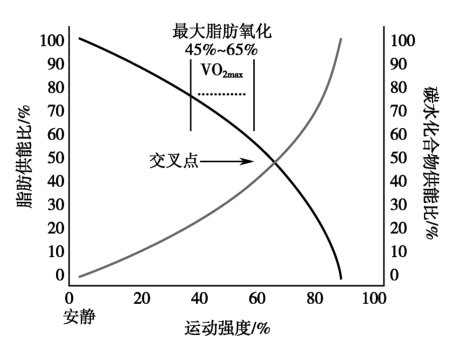

脂肪与运动

中等及中等强度以下的耐力运动项目的主要能量来源为脂肪组织和骨骼肌局部脂肪动员产生的游离脂肪酸(FFA)和甘油的有氧氧化产生的能量。参考运动员,例如马拉松、铁人三项等运动员,氧化分解脂肪的能力较强。

所以长时间的体力劳动者可以适当增加脂肪的摄入。这些耐力项目运动员体型一般较瘦,体脂率低,长期的运动训练使身体对脂肪的氧化利用能力增强。对于体脂率较低的劳动者,适当增加脂肪的摄入不仅可以为身体提供更多的能量,增强持续供能的能力,同时还可以增加饱腹感。

但是脂肪摄入过多会影响健康,如可能导致高脂血症、影响蛋白质和铁等营养素的吸收,还可能引起超重、体脂增加。可以根据体脂率保持体脂率在一个正常区间内。

脂肪推荐摄入量

脂肪供能的合理比例为总能量的25%~30%,饱和脂肪酸∶单不饱和脂肪酸∶多不饱和脂肪酸=1∶1∶(1~1.5)。

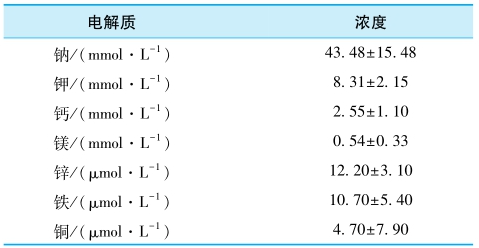

水、电解质及矿物质与运动

水、电解质和矿物质营养与运动能力和健康密切相关。运动对体力劳动者的水、电解质及某些矿物质代谢产生非常大的影响,因而其需求与普通人存在很大差别。体力劳动者需要良好的水与电解质平衡维持神经肌肉(包括心脏和骨骼肌)功能、代谢功能、氧和营养素及代谢物的运输、调节温度等,而某些项目或高温高湿环境下运动,出汗量大,加之呼吸加快造成大量水分和钠、钾、镁丢失,甚至引起水和电解质平衡紊乱、中暑等,从而影响身体功能和运动能力,甚至有可能出现严重的健康问题或有生命危险。另外,几种矿物质,如钙、铁、锌则是身体形态结构、系统身体功能、运动能力必不可少的营养成分。

体力劳动者的水、电解质代谢与普通人的不同,主要表现在:

- 出汗量大,电解质通过汗液流失较多;

- 因肺通气量增加而导致从呼吸系统中丢失大量的水分;

- 尿量减少和能源物质氧化代谢水产生增多。

例如,一次高强度大运动量可丢失汗液2~7L。出汗还与环境的温度、湿度和热辐射强度、适应能力等因素有关,环境的温度、湿度和热辐射强度越大,出汗量越多。在25~35℃温度下,进行4小时长跑,平均出汗量达到(4.5±0.3)L。在温度37.9℃、相对湿度80%~100%的环境下踢足球70分钟,出汗量高达6.4L,出汗量达到体重的6%~10%。

在高温和高湿环境中运动,随着出汗量的增加,钠、钾、镁等电解质丢失也显著增加。

钠、钾和镁与运动

钠离子、钾离子、镁离子承担维持身体酸碱平衡、内环境稳态、渗透压、酶活性(维持代谢)和神经信号传导(维持神经肌肉兴奋性)等功能。例如,神经细胞膜内外的钠、钾离子浓度与细胞膜电位有直接关系,影响需要快速反应的反应速度,如田径项目中起跑时的反应速度、格斗项目中的反应时间等;

细胞膜上ATP驱动的钠钾离子泵,维持着运动脱水情况下细胞内较高浓度钾离子和细胞外较高浓度的钠离子,保证细胞的渗透压在正常范围之内,防止细胞结构损伤;镁参与牙齿和骨骼的组成,参与骨骼肌、心肌细胞等的三大能源物质代谢。

钠、钾、镁推荐摄入量

钠、钾、镁等电解质对维持神经信息传导和肌肉收缩具有重要作用。体力劳动者出汗量大,这些电解质随汗液丢失的量高于普通人。参考推荐的中国运动员每日钠、钾、镁的适宜摄入量(AI值)分别为:钠<5000mg(高温环境训练<8000mg),钾3000~4000mg,镁400~500mg。

一般情况下,通过增加蔬菜、水果摄入量可以满足需要;在高温环境进行大运动量训练,可以补充含电解质的运动饮料、泡腾片或适当摄入含盐较多的食物。

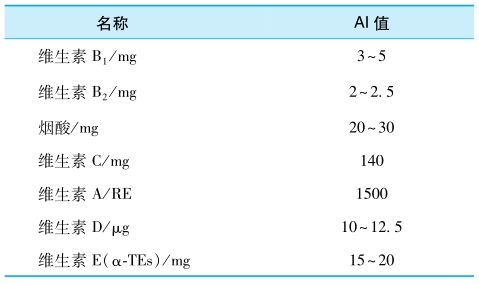

维生素与运动

维生素(vitamin)主要作为能量代谢的辅助因子发挥作用,适量摄入有利于运动机体的能量生成,并改善神经组织的功能;

另外,维生素C和维生素E还具有抗氧化作用,可改善运动机体的抗自由基能力,维生素D还影响着骨骼发育和肌肉功能,有的维生素还与免疫功能有密切关系,这些作用对运动能力产生一定影响。

运动可能造成维生素丢失增加、吸收减少,因而需求增加,如果不能通过膳食或营养补充品,及时补充维生素,则可能使劳动者的维生素营养状态不能满足其需求。大多数膳食营养调查结果显示,运动员维生素B族维生素摄入常常低于推荐摄入量,因此,体力劳动者需要重视B族维生素摄入。

名词解释:自由基

自由基,化学上也称为“游离基”,是指化合物的分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有不成对电子的原子或基团。人体细胞电子被抢夺是万病之源,自由基ROS是一种缺乏电子的物质(不饱和电子物质),进入人体后到处争夺电子,如果夺去细胞蛋白分子的电子,使蛋白质接上支链发生烷基化,形成畸变的分子而致癌。该畸变分子由于自己缺少电子,又要去夺取邻近分子的电子,又使邻近分子也发生畸变而致癌。

体力劳动者维生素需要量应高于静态生活的人群,这是由于:

- 运动使胃肠道对维生素吸收功能下降;

- 汗液、尿液及粪便中排出量增加;

- 体内维生素的周转率加速;

- 高强度运动的初期适应和(或)急性运动使能量代谢突然增加等情况。

运动量加大时,维生素需要量增加的幅度超过按能量比例计算的数值。早年的研究已证实,肌肉活动可加速维生素缺乏症的发生,并使其症状加重。

体力劳动总体营养摄入

不同体力劳动在不同阶段能量消耗差异很大,但这些能量均由体内的三大产能营养素包括碳水化合物、脂肪和蛋白质的分解代谢所提供。产能营养素提供能量的比例取决于不同项目运动时的强度和持续时间。因此,体力劳动者都应当摄取营养平衡和多样化的膳食, 膳食能量水平使体重和体脂维持在适宜水平 ,这是营养基础;在此基础上,再考虑具体在力量、耐力、爆发力、协调性、反应性和特殊环境等方面不同的侧重,以及在某些营养需要方面的特点。

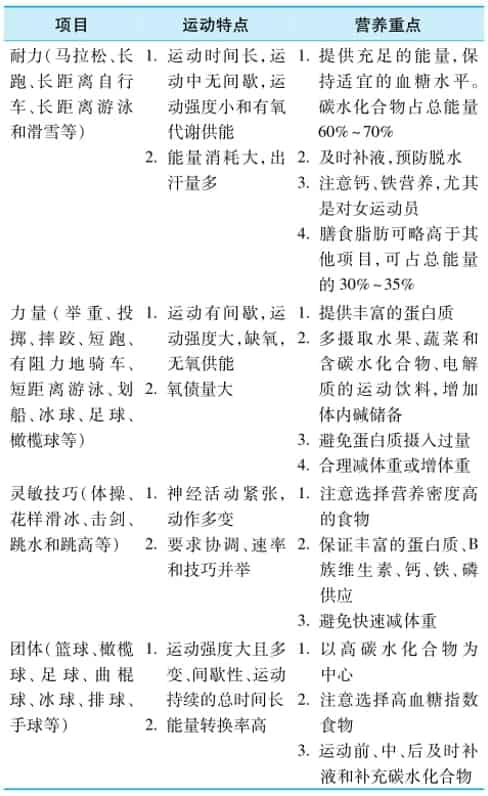

如下为运动员的营养重点,可做参考。