营养需求

人体必需的七大营养素

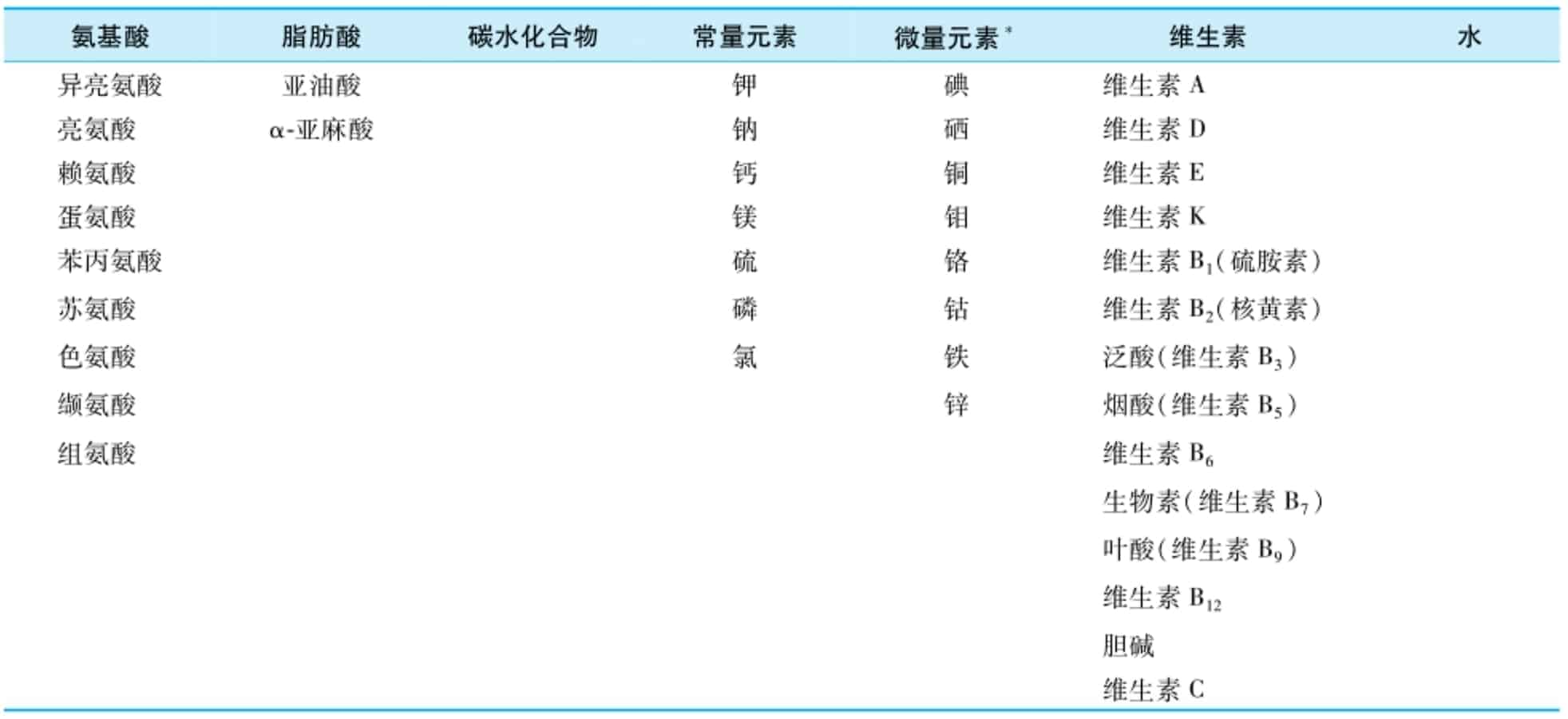

一个人要维持生命,拥有健康的身体,良好的精神面貌,需要适当的营养摄入,而人体所需的营养素不下百种,但可以概括为7大类:水、蛋白质、脂类、碳水化合物(糖类)、矿物质、多种维生素和膳食纤维。

其中,碳水化合物、脂类、蛋白质这三者可在体内"燃烧"后释放出能量。其他营养素虽不能直接产生热量,但对维持各种正常的生理功能以及机体生存来说,也是必不可少,且非常重要的营养素。

名词解释:能量

能量(energy)是维持生命活动的必要条件。人体在生命活动过程中不断从外界环境中摄取食物,获得必需的营养物质,其中包括碳水化合物、脂肪和蛋白质这三大营养素。

名词解释:焦耳

国际上通用的能量单位(energy unit)是焦耳(joule,J)、千焦耳(kilo joule,kJ)和兆焦耳(mega joule,MJ)。营养学以前习惯使用的能量单位是卡(calorie,cal)和千卡(kilocalorie,kcal)。

1J指用1牛顿力把1kg物体移动1m所需要的能量。1kcal指1000g纯水的温度由15℃上升到16℃所需要的能量。两种能量单位的换算如下:1J=0.239cal,1kJ=1000J=0.23kcal,1cal=4.184J,1kcal=4.184kJ。

碳水化合物

碳水化合物(carbohydrate)包括糖类(糖、寡糖、多糖的总称,是提供能量的重要营养素)、糖(所有的单糖和双糖。如葡萄糖、蔗糖等)、膳食纤维(植物性食物中含有的,不能被人体小肠消化吸收的,对人体有健康意义的碳水化合物。包括纤维素、半纤维素、果胶、菊粉等,还包括木质素等其他一些成分)。碳水化合物是机体的重要能量来源。

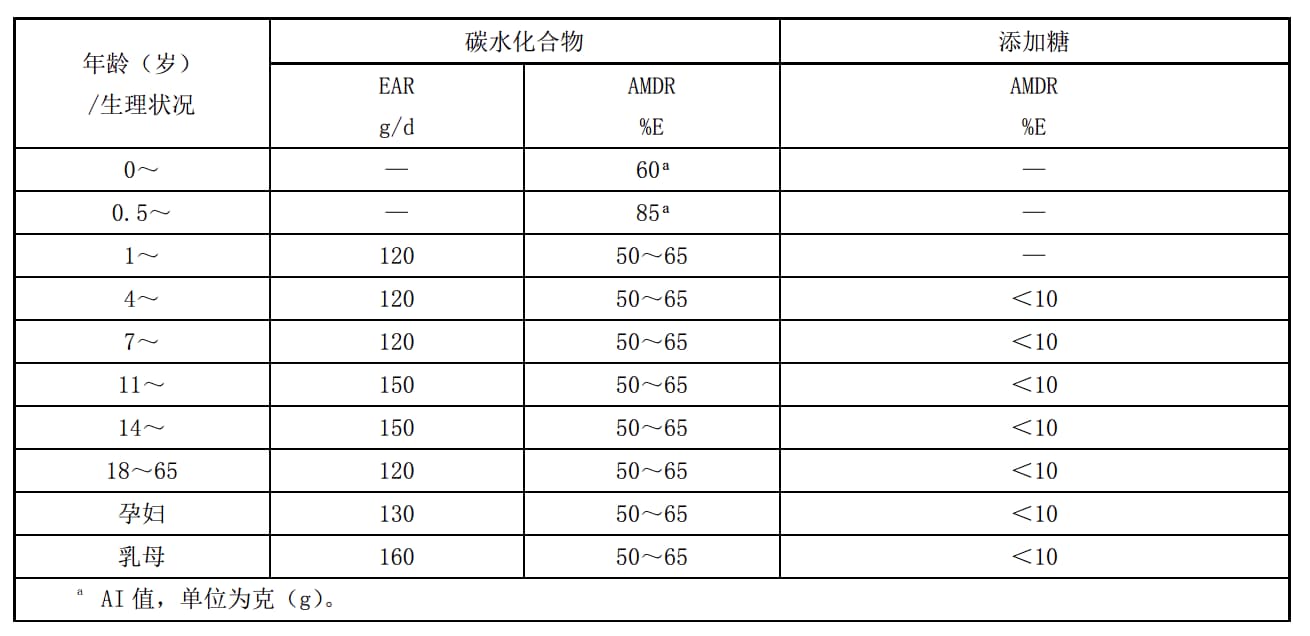

我国居民所摄取的食物中,碳水化合物的比重最大。目前建议机体所需能量的50%~65%由食物中的碳水化合物提供。食物中的碳水化合物,经过消化生成葡萄糖、果糖等单糖,吸收并贮存体内,在需要时进行分解,给机体供能。同时具有节约蛋白质、抗生酮作用、解毒作用、增强肠道功能。

碳水化合物主要来自粮谷类和薯类。谷类一般含碳水化合物60%~80%,薯类含量为15%~29%,豆类为40%~60%。单糖和双糖的来源主要是蔗糖、糖果、甜食、糕点、甜味水果、含糖饮料和蜂蜜等。乳糖是哺乳动物乳腺分泌的一种特有的碳水化合物,一般仅存在于乳制品中。乳糖在不同动物的乳中含量略有不同,常见的几种动物乳中的乳糖浓度:人乳为7.0%;牛乳为4.7%;马乳为2.6%;绵羊乳为4.4%;山羊乳为4.6%。

碳水化合物缺乏或过量摄入均会干扰人体正常的营养素代谢,进而对人体健康产生不良影响。例如,碳水化合物缺乏时,可使体内糖异生反应增强,导致酮症酸中毒;反之,碳水化合物摄入过多,可对血脂浓度产生明显影响,使心血管疾患发生的危险性增加。 中国居民膳食碳水化合物参考摄入量和可接受范围如下表。

名词解释:EAR

平均需要量 estimated average requirement,群体中各个体营养素需要量的平均值。

名词解释:AMDR

宏量营养素可接受范围 acceptable macronutrient distribution range,为预防产能营养素缺乏,同时又降低慢性病风险而提出的每日摄入量的下限和上限

脂类

脂类(lipids)是指脂肪和类脂的统称,不溶于水但可以被乙醚、氯仿、苯等非极性有机溶剂抽提出,大多数脂类的化学本质是脂肪酸和醇所形成的酯类及其衍生物。

脂肪的生理功能,它是重要的身体成分,为机体提供能量、促进脂溶性维生素的吸收、维持体温,保护脏器、提供必需脂肪酸。类脂的功能包括维持生物膜的结构与功能、参与脑和神经组织的构成、运输脂肪、合成维生素和激素的前体。膳食中的脂类主要为脂肪(甘油三酯),少量磷脂、胆固醇及胆固醇酯。

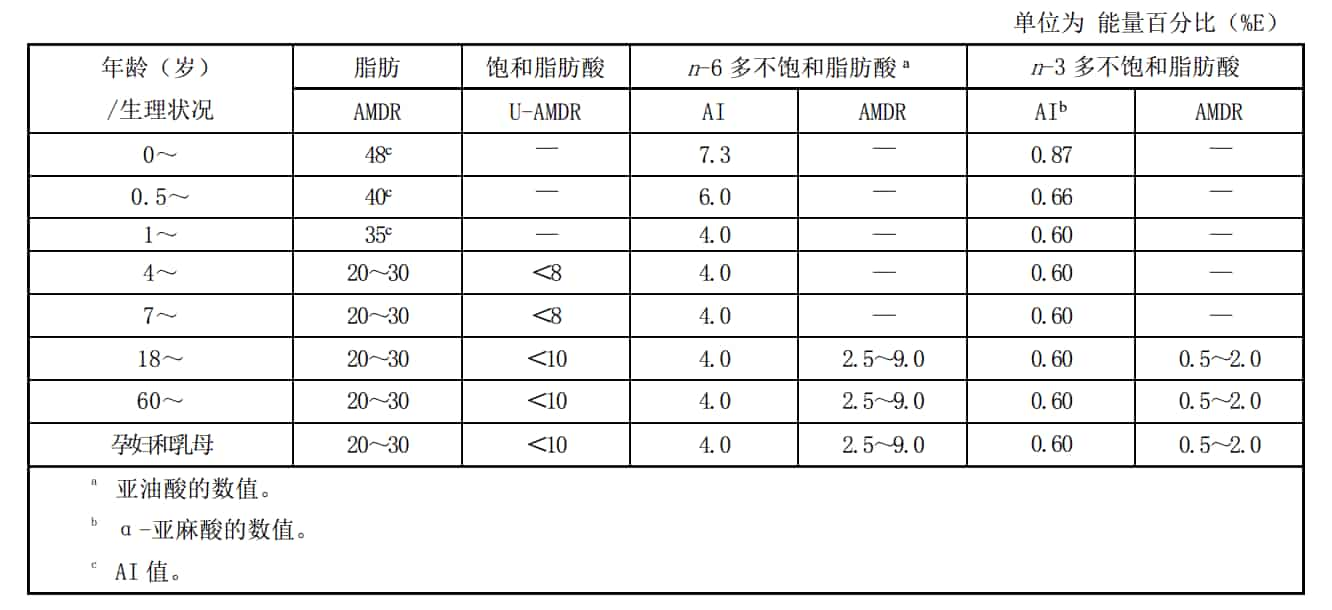

脂类摄入缺乏与过量,与许多疾病的发生密切相关。脂类长期摄入缺乏,可导致必需脂肪酸的缺乏,影响大脑的正常发育,导致发育不良、生殖功能丧失等。脂类摄入过量,可导致肥胖、心血管疾病等。一些功能性脂类,如多不饱和脂肪酸(PUFA),参与调控机体类花生酸代谢及血脂代谢等,对心血管疾病、癌症等慢性病的防控具有重要意义。鉴于脂类与慢性病的密切关系,如冠心病、糖尿病以及某些癌症等,故各国在制订脂肪参考摄入量(DRIs)时,皆以降低慢性病风险为主要依据。

膳食脂肪和脂肪酸的参考摄入量,中国营养学会于2013版《中国居民膳食营养素参考摄入量》推荐成年人膳食脂肪AMDR为20%E~30%E。

名词解释:适宜摄入量

适宜摄入量 adequate intake,营养素的一个安全摄入水平。是通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。

蛋白质

蛋白质(protein)以氨基酸为基本单位,通过肽键连接起来的一类含氮大分子有机化合物。蛋白质是所有生命的基础物质,是机体细胞的最基本、最重要的组成部分;同时还是人体组织更新和维护的重要原料。人体的每一个组织,如皮肤、体毛、头发、骨骼、内脏、大脑、神经、血液、肌肉等,都是由蛋白质构成的;蛋白质对人的发育和生长有着十分重要的作用,蛋白质具有维护人体细胞的功能。

蛋白质的种类极其繁多,不同食物来源的蛋白质,能被人体消化、吸收和利用的程度也不同,也就是说,不同种类的蛋白质其营养价值有所区别,而决定蛋白质营养价值的主要因素是蛋白质中必需氨基酸的种类和含量比例。

蛋白质的生理功能主要包括构成和修复组织器官、构成体内生理活性物质、供给能量、肽类的特殊生理功能。对成年人而言,必需氨基酸有8种,即:赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸。对于婴幼儿有9种,除前面8种之外,组氨酸也是必需氨基酸。此外,精氨酸、胱氨酸、酪氨酸、牛磺酸是早产儿所必需的。

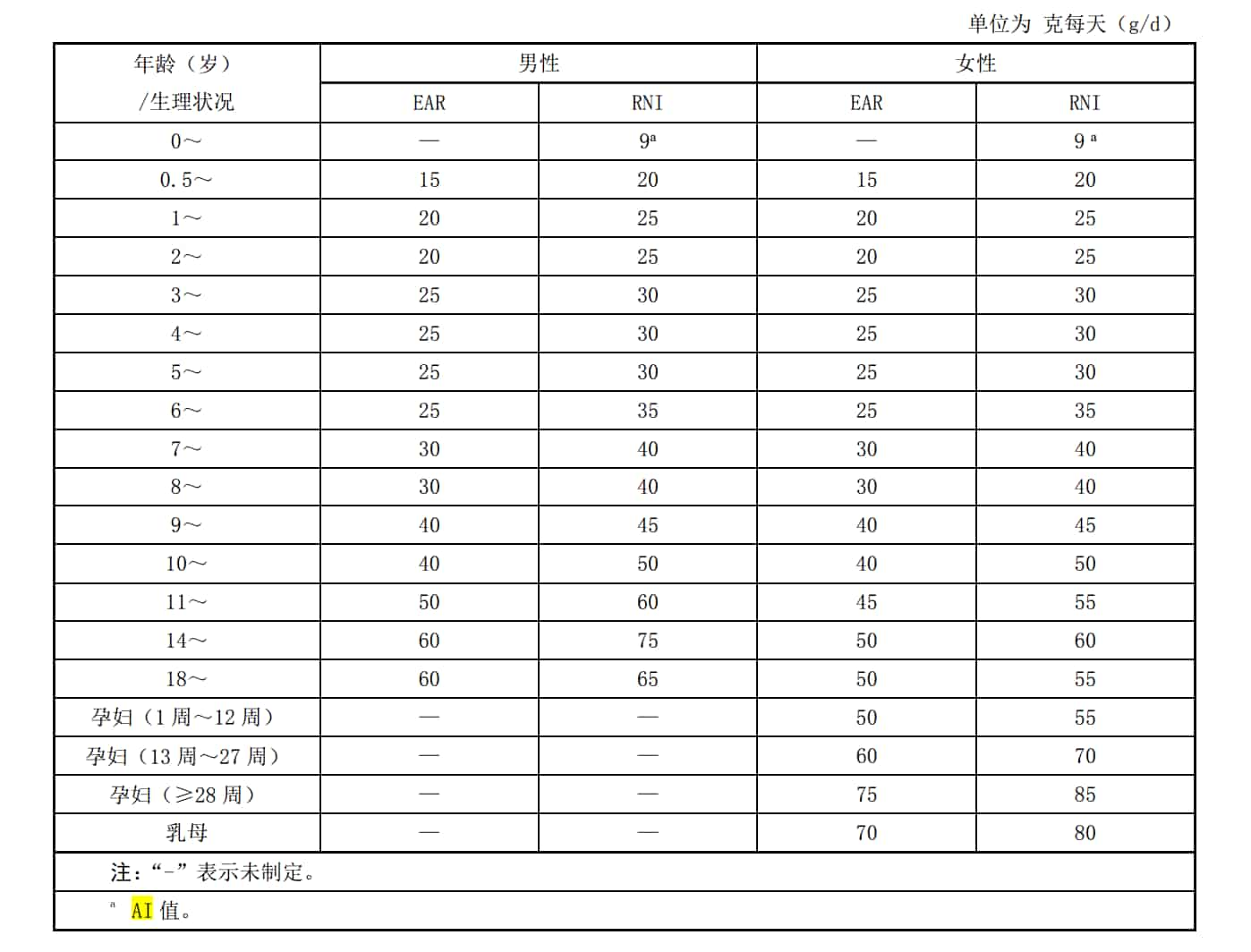

蛋白质是人体必需的宏量营养素,长期蛋白质摄入不足会使机体处于负氮平衡状态,持续处于蛋白质分解大于合成的阶段,对于生长发育期的儿童青少年来说会严重影响身体的正常发育,当人体蛋白质丢失超过20%时,生命活动就会被迫停止。

但是,蛋白质的摄入并非越多越好,尽管目前蛋白质没有可耐受最高摄入量,但是人们每日摄入的蛋白质以不超过推荐供给量的两倍为宜。《中国居民膳食指南(2016)》建议正常中国居民平均每天摄入120-200克乳蛋肉。换算成蛋白质,没有运动习惯的一般人每天每公斤体重至少摄入1克蛋白质,而有健身及运动习惯的成年人,每天应摄入1.5-2克/公斤蛋白质。

名词解释:推荐摄入量

推荐摄入量 recommended nutrient intake,可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数个体需要的营养素摄入水平。

水

水是一种人类必需的营养素,是包括人类在内所有生物体存活与生长不可缺少的资源,也是生物体十分重要的组成部分。人体内所含水分总量称作总体水含量(total body water,TBW),年龄、性别、体成分均可造成个体间总体水含量的差异。水在体内不仅构成身体成分,而且还具有调节生理功能的作用。

总体水含量可因年龄、性别和体型的胖瘦而存在明显个体差异。新生儿总体水含量最多,约占体重的80%;婴幼儿次之,约占体重的70%;随着年龄的增长,总体水含量逐渐减少,12岁以后,减至成人水平;成年男子总体水含量约为体重的59%,女子为50%~55%;女性体内水含量小于男性,40岁以后随着肌肉组织含量的减少,总体水含量也逐渐减少,一般50岁以上男性为体重的56%,女性为47%

水的生理功能包括细胞和体液的组成部分、参与新陈代谢、调节体温、润滑作用。

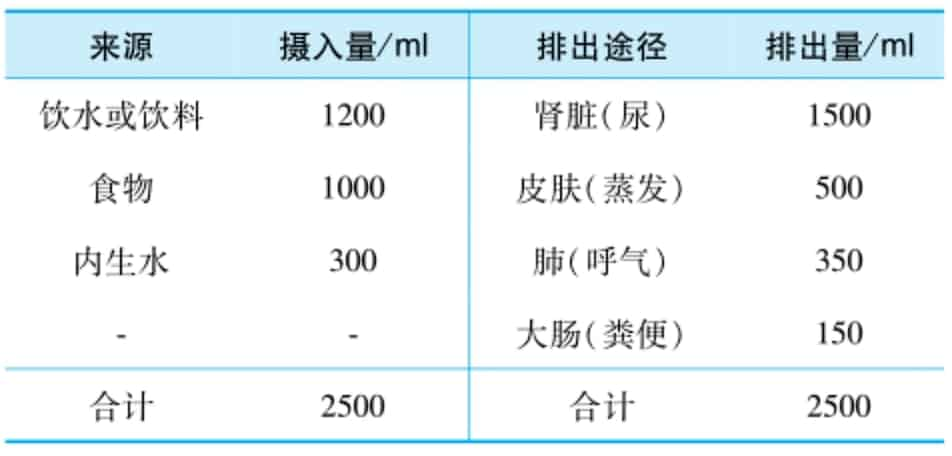

正常情况下,人每日水的摄取量和排出量大体相同,因此,体内的水处于一种动态平衡状态,机体体液及其组成成分的波动范围很小,以保持体液容量、电解质、渗透压和酸碱度等的相对恒定。

炎热、高温作业、剧烈运动、某些疾病、创伤、感染等因素可引起机体内外环境发生变化,如机体代偿则内环境保持相对稳定,若失代偿则引起体液的代谢紊乱,造成水、电解质和酸碱平衡失调,重者可危及生命。水的摄取量和排出量每日维持在2500ml左右。

常量元素

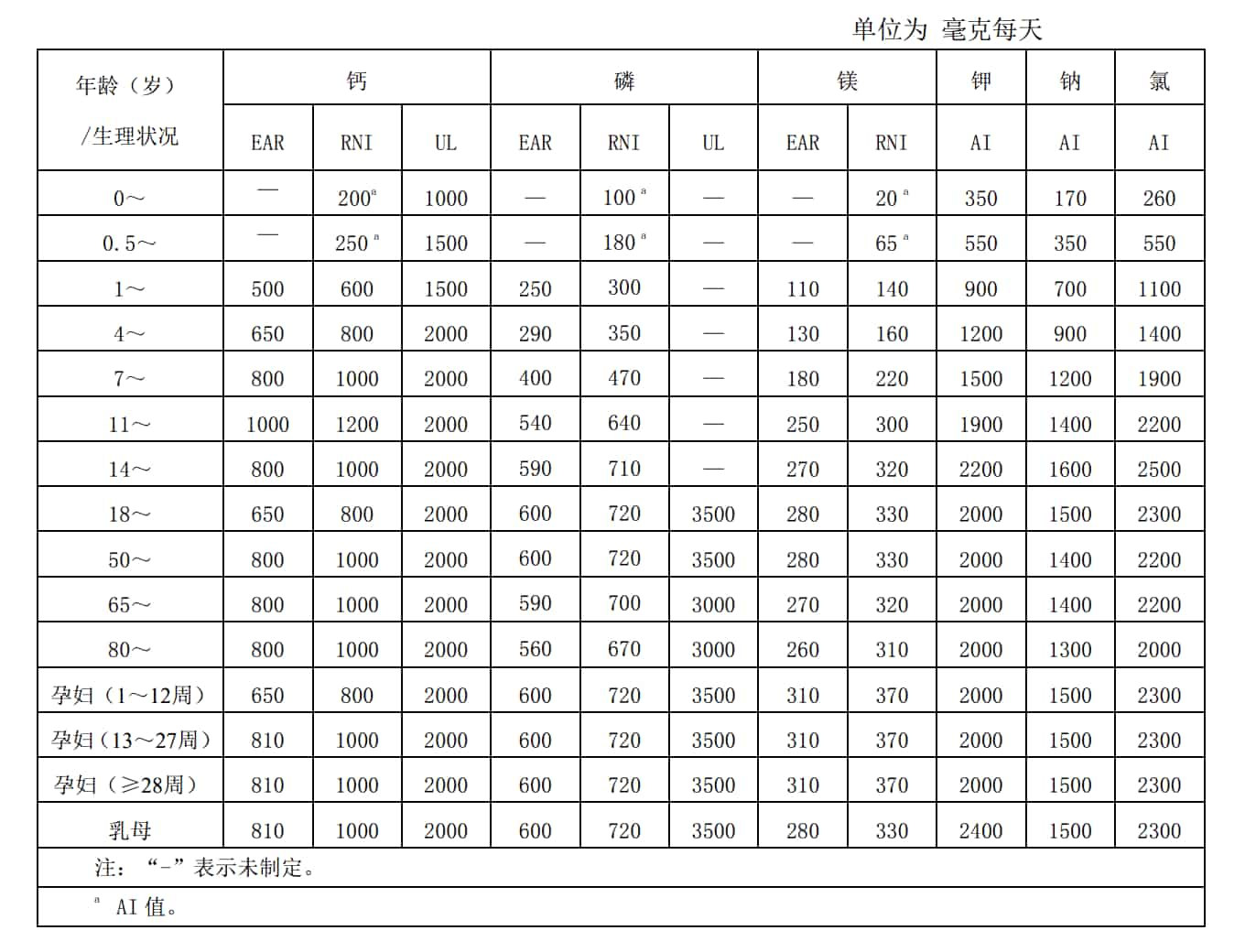

在人体内的含量大于0.01%体重的矿物质。包括钾、钠、钙、镁、硫、磷、氯等,都是人体必需的微量营养素。常量元素是人体组成和体现生命的必需元素,几乎遍及身体各个部位,发挥着多种多样的作用:

- 构成人体的重要组分,如蛋白质中的硫、磷等,骨骼和牙齿中的钙、磷、镁等;

- 存在于细胞内液或细胞外液,对调节细胞内、外液的渗透压,控制水分流动,维持体液的稳定性起着重要作用;

- 磷、氯等酸性离子与钠、钾、镁等碱性离子的配合,以及重碳酸盐和蛋白质的缓冲作用,共同维持着机体的酸碱平衡;

- 钾、钠、钙、镁等离子保持一定比例,是维持神经和肌肉的兴奋性、细胞膜的通透性以及细胞正常功能的必要条件;

- 作为酶系统中的组成成分、辅基或激活剂参与物质代谢,如含磷的三磷酸腺苷(ATP)参与能量代谢和核酸代谢,如氯离子激活唾液淀粉酶,镁离子激活磷酸转移酶等;

- 参与血液凝固过程,如钙离子。

摄入量参考如下

微量元素

在人体内的含量小于0.01%体重的矿物质。分为三类:第一类为人体必需的微量元素,有铁、碘、锌、硒、铜、钼、铬、钴8种;第二类为人体可能必需的微量元素,有锰、硅、镍、硼、钒5种;第三类为具有潜在毒性,但在低剂量时,对人体可能是有益的微量元素,包括氟、铅、镉、汞、砷、铝、锂、锡8种。

人体必需微量元素在体内的含量极少,甚至仅有痕量,但却有十分重要的生理功能。主要有:

- 构成酶和维生素的组成成分或辅助因子:如碳酸酐酶含有锌,呼吸酶含有铁和铜,精氨酸酶含有锰,谷胱甘肽过氧化酶含有硒,维生素B12含有钴等。

- 构成某些激素或参与激素的作用:如甲状腺素含有碘,胰岛素含有锌,铬是葡萄糖耐量因子的重要组成成分,铜参与肾上腺类固醇的生成等。

- 参与基因的调控和核酸代谢:如锌是调节基因启动子的金属应答元件结合转录因子(metal responsive transcription factor,MTF)和金属反应元件(metal response elemen,MRE)的主要成分,能正向或负向调节多种基因;核酸代谢需要铬、锰、铜、锌等多种微量元素。

- 其他特殊的生理功能:如铁为血红蛋白的成分,参与氧的运送,锌指蛋白的发现证实了锌的结构功能等。

脂溶性维生素

溶于有机溶剂而不溶于水的一类维生素,包括维生素A、维生素D、维生素E及维生素K。吸收后与脂蛋白或某些特殊蛋白质结合而运输。可在体内贮存,排泄缓慢,如果摄入过多,可引起蓄积性中毒。

维生素A

所有具有视黄醇生物活性的化合物,包括维生素A1及维生素A2两种。参与视觉功能、生殖系统、机体免疫和代谢、骨骼发育、胚胎器官建成等多种生理过程。安全摄入量范围较小。缺乏可致视觉功能损伤,生殖发育异常等。

过量摄入动物源性的维生素A会产生明显毒性反应;孕妇和婴幼儿对维生素A过量较为敏感,导致流产或发育异常。

维生素D

一组脂溶性维生素。最具生物活性的形式为胆钙化醇(维生素D3)和麦角骨化醇(维生素D2)。具有维持钙磷代谢平衡的功能。维生素D缺乏可致佝偻病、骨质软化症和骨质疏松症。过量会致高钙血症和高钙尿症。一般植物性食物中维生素D含量较低,维生素D可通过皮肤暴露阳光或紫外线在体内合成。

维生素E

一组脂溶性维生素,包括α-、β-、γ-、δ-生育酚和α-、β-、γ-、δ-三烯生育酚,均具有抗氧化活性,其中α-生育酚活性最强。维生素E过量可能的副作用是凝血机制损害,导致某些个体出现出血倾向。

维生素K

显示抗出血活性的一组化合物,是2-甲基-1,4-萘醌及其衍生物的总称。包括维生素K1、维生素K2和维生素K3,为形成活性凝血因子Ⅱ、凝血因子Ⅶ、凝血因子Ⅺ和凝血因子X所必需。缺乏维生素K时会使凝血时间延长和引起出血病症。

维生素K广泛存在于绿叶蔬菜中,肠道细菌亦能合成。膳食中一般不会缺乏,但维生素K不能通过胎盘,新生儿又无肠道细菌,有可能出现缺乏。

水溶性维生素

能在水中溶解的一类维生素,包括B族维生素(维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、泛酸、叶酸、烟酸、胆碱、生物素)和维生素C。

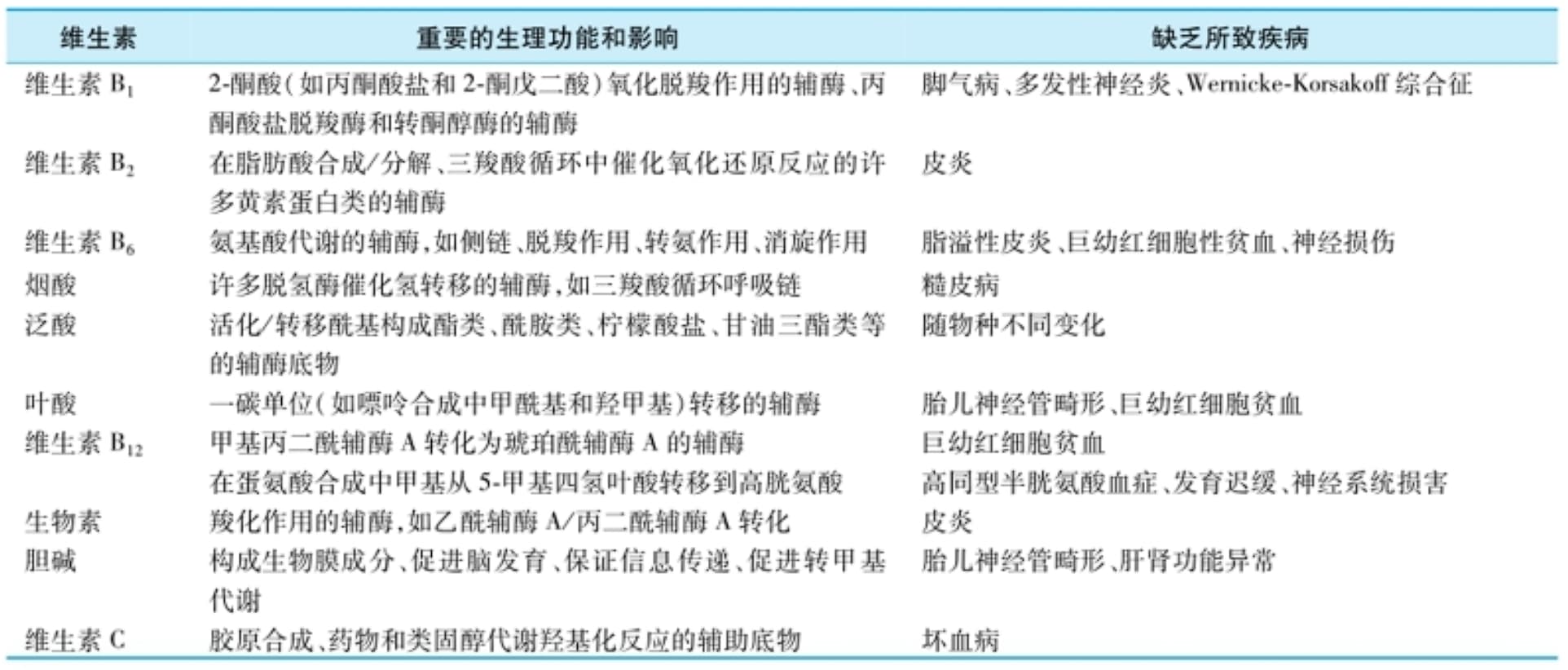

生理功能如下图